アジア初上陸のヒルマ・アフ・クリント展

抽象画の先駆者がやってきた!

2022年公開のドキュメンタリー映画「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」を観てから、まだかまだかと心待ちにしていたヒルマ・アフ・クリントの展覧会がついに日本へやってきた。開催情報を発見したときは、うれしくてうれしくて。

先日、東京で仕事関連の用事があったので、そのときに行ってきました。(6月15日に終了)

会場は、東京国立近代美術館。竹橋ですね。

前日に仕事の用事を済ませ、翌日あさイチから同館へ。しかし、開館時間を間違えてしまい、1時間ほど早く到着。仕方なく門前で待っていると、なんと警備員さんが、庭の長椅子で待っていてくださいと開門!良いことってあるもんですね。助かりました。ありがたかった。

そして、やっと出会えたヒルマ・アフ・クリントの作品たち。感極まってしまいました。会場内は作品保護のため少し暗い印象。平日朝にもかかわらずお客さんはどんどん入ってくる。外国の方も多かったかな。

私は、どの作品も食い入るように観ていました。アートが好きな方は絶対見た方がよい、お勧めの展覧会です。なんといっても抽象画の先駆者ですから。はたして美術史はどうなるのか?

ヒルマ・アフ・クリントについて少しばかり紹介

ヒルマは、1862年スウェーデン生まれ。王立の美術学校を出て、当時としては珍しく女性の職業画家として成功、その一方で神秘主義、つまり霊的な世界、宇宙の真理などを探る思想に傾倒し、目に見えない世界と私たちの生きる世界を結ぶ作品を制作していきました。

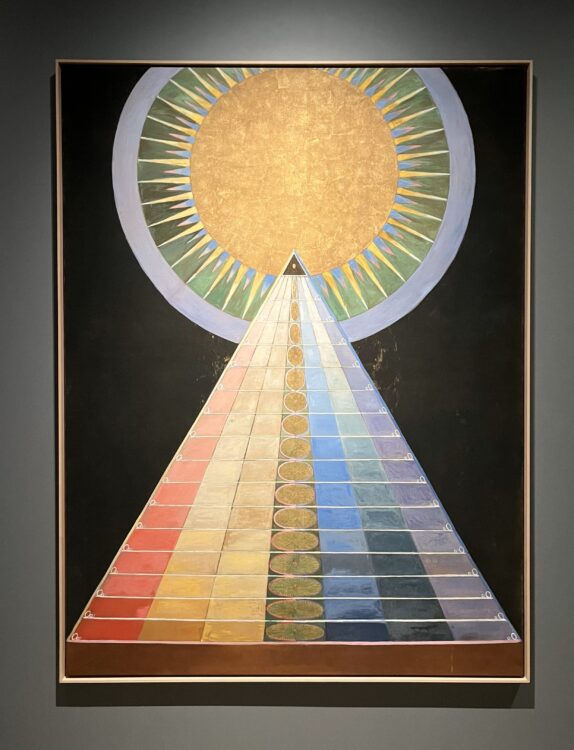

(<祭壇画、グループX No.1>(1915年制作)最重要シリーズ「神殿のための絵画」シリーズの締めくくりとなる3作品のうちの1つ。金属の箔が使われ、高さは2.4mもあり非常に神々しく、神社の神域に入ったときと同じような気を感じました。)

美術史を書き換える?

今の美術史では、抽象画の創始者とされているのはモスクワ出身の画家ヴァシリー・カンディンスキー。1910年ころのことです。

しかし、ヒルマは、1906年から先に挙げた「神殿のための絵画」シリーズを霊的な啓示を受けつつ制作していきました。抽象画と呼ぶべき作品群です。

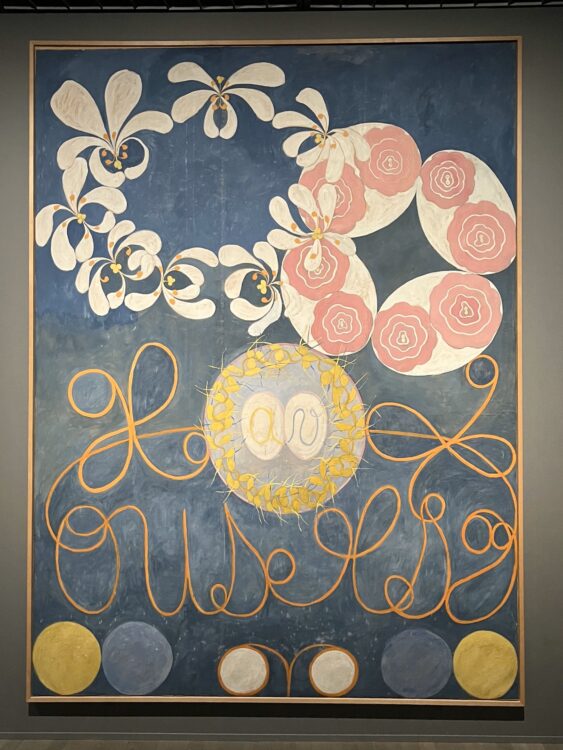

(こちらの作品は<原初の混沌、WU/薔薇シリーズ、グループ1 左上NO.1、左下No,2、右上NO.3、右下No.5>(1906~07年制作、NO.4は展示なし。)ヒルマ・アフ・クリントの最も重要な作品「神殿のための絵画」シリーズ(全部で193作品)の最初の連作。生命の誕生する直前の混沌とした状態を表現しているように見えます。アンモナイト(オウムガイ?)はヒルマの作品ではよく登場するモチーフ。化石としてよく発見されることから太古の世界と現世をむすぶモチーフなのかなと推測。螺旋構造が過去から現在へ伝わる、またはその逆に現在から未来へ命のサイクルを表していると思いました。)

ということは、カンディンスキーやマレービチなどよりも早くから抽象表現の作品を制作していた・・・と考えられるわけです。もちろん様々な意見がありますけれど。

では、どうして現代に(2010年代くらい)なってからヒルマ・アフ・クリントが大変注目されることとなり、それまであまり注目されることがなかったのか?

あくまで私見ですが、ヒルマは、自分の死後20年間は作品を発表しないで欲しいと言葉を残しており、秘密主義的なイメージを持たれたのではないか?加えて神秘主義的な思想を持っていたことが結びつき、恐らくオカルト的な作家?という印象を持たれてしまい人の目に触れる機会も絞られたからではないかなと考えています。

しっかりと王立のアカデミーで美術教育を受け職業作家として成功した正統派の女性作家であり、神秘主義に傾倒、死後20年は公開NG。作品は魅力たっぷり。

少し前の時代の美術界はどうすべきか扱いに困っただろうと思います。

うがった見かたをする人たちも多かったでしょう。しかし、現代においては、逆にヒルマの魅力がうまくはまった。時代が追いついた。凡庸な表現ですけれど。

ヒルマ・アフ・クリントが大注目されたのは、2018年ニューヨークのグッゲンハイム美術館での大規模回顧展で、60万人越えの来場者を記録しました。その後ドキュメンタリー映画「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」の公開があり(日本公開は2022年)、世界はヒルマ・アフ・クリントを目撃したのです。

私もドキュメンタリー映画「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」は、映画館で予告を観たときから楽しみにしていました。(ちなみに予告編を見たとき観た映画は何だったか全く覚えていません・・・。)

公開され鑑賞後は、「この目で作品を観たい!」という気持ちいっぱいでした。。

ヒルマ・アフ・クリント展の見どころをちょこっと

今回の展覧会はおよそ140点の作品が展示されています。その中で私が一番印象に残っているのは、やはり、天井の高い広い空間で展示されていた<10の最大物、グループⅣ>です。

高さ3.2m、幅2.4mの大きな絵が10点展示されてます。展示空間の中心に10点が並んでいて、私たち鑑賞者は、その周りに立ったり、ベンチに腰掛けながら作品を観ることができます。

この<10の最大物、グループⅣ>は、人の「幼年期」「背年期」「成人期」「老年期」というサイクルを描いたものです。

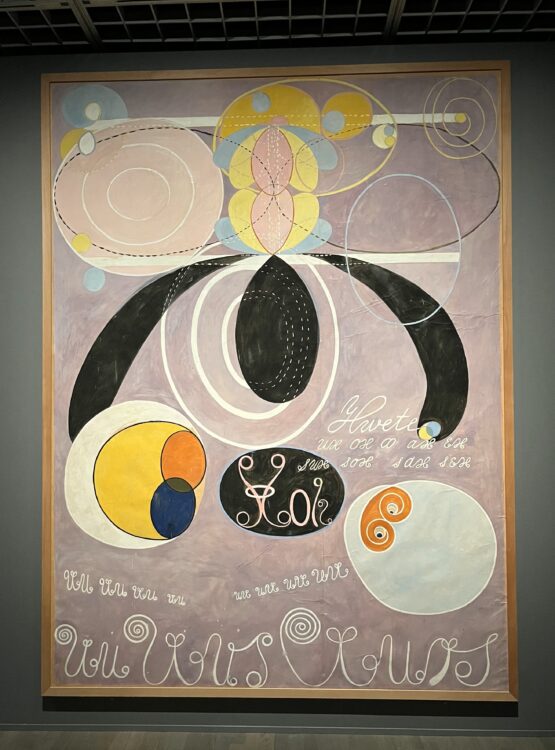

(<10の最大物、グループⅣ No1、幼年期>(1907年制作)ヒルマの作品では基本、青色に女性性、黄色には男性性を与えています。この絵の中心部の円には黄色でa、青色でuに見える文字が繋がるように描かれています。その周りを種子、精子のようなものが囲んでいることから、生命の誕生の瞬間を表しているように感じました。)

(<10の最大物、グループⅣ No.6、成人期>(1907年制作))

この2枚の画像は、1907年に制作したシリーズ<10の最大物、グループⅣ>。全部で10点あり制作期間はなんと2か月。すごいスピードで描いた作品群です。テンペラで描かれています。

*(テンペラは絵の具(顔料)を卵などで溶いて描く技法。乾きが早い。)

作品を観ているとアンモナイトや植物、文字が多く描かれていることに気が付き、人の成長を描きつつ、生命の進化、自然との関係や見えないものの存在、宇宙とのつながりを表現しているのかと考えました。

文字については、Wは物質、Uは精神、Hは高次元の存在を意味しているそうです。

その時浮かんだ言葉は「森羅万象」。すべての生命は太古の宇宙に起源をもち現代に繋がる・・・そのようなイメージを抱きました。この空間、とても幸せな気分だったと記憶しています。

<10の最大物、グループⅣ>10点だけの展示空間でしたので、私はぐるぐる何度も回って座って鑑賞しました。

たくさん画像を挙げたいのですが、実物を観ていただきたいので、もう一つだけ挙げておきます。

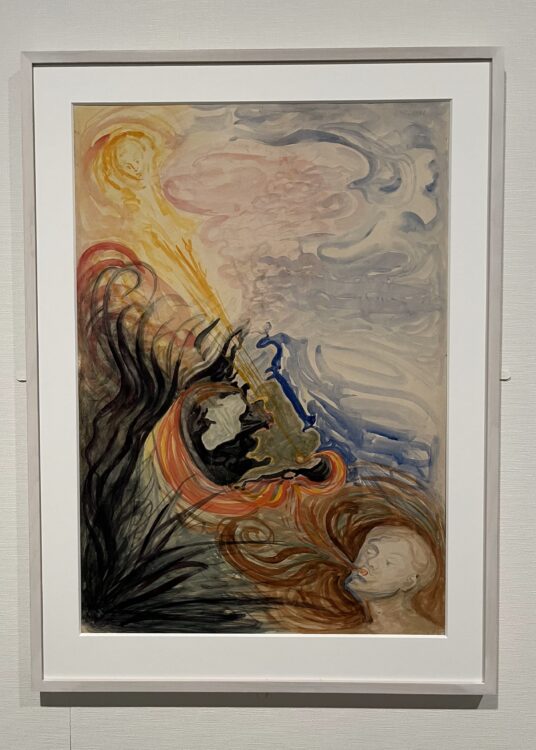

ヒルマは、テンペラや油彩以外にも水彩もたくさん描いていて、その中でちょっと気になったのが、こちらの作品。

(<地図:グレートブリテン>(1932年))

英国の南東から紅の息を吹きかけている絵。制作年の1932年はドイツでナチ党が台頭した年。

政治的にも、経済的にも混乱していた時でもあります(1929年に世界恐慌が起こりましたから)。

どうしても、その後の戦争を予言するような作品だと思えます。どうですか?赤い息を吹きかける男、炎が渦巻いているようにも見えますし。

当時は、もちろんラジオや新聞などでヨーロッパの不穏な空気は感じていたでしょうけれど、啓示があったのか?とも思えますね。

なんとも不思議というか、やっぱりヒルマは、何かを観ていたのでしょうか。

絶対おすすめヒルマ・アフ・クリント展

抽象画の先駆者として語られるヒルマ・アフ・クリント。心待ちにしていた展覧会は、始終、驚きと感動、観察、考察の連続でした。

ヒルマは、自分が抽象画の先駆者などという意識はなかったはずです。描くべきものを描いた。

生命の循環、自然との対話、精神の探求、宇宙。

これらの言葉が脳裏に刻まれ、すべては繋がり成り立っているんだよと諭された気分になる展覧会でした。

また、ヒルマの作品は、全体として色彩も豊かなものが多いですし、春の季節にぴったりな色使いの作品もあるので、単純にかわいいなと感じることもありました。

深く考えるもよし、色彩や個性的な文様を楽しむもよし、アート好きな方はぜひ足を運んでほしいなあと思った次第です。

私は、この展覧会へ行って少しスウェーデン語学んでみたいななんて思いました。文献とか読みたいなと。無理かな。。。

最後に映画「見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界」のパンフレットに載っていたコラム記事から引用して終えます。

1906年の日記にはこう書かれていたそうです。

”私が行った実験は、人類を驚嘆させるだろう”

いやはや、まさにその通りだと思います。ああ、もう一度見に行きたいなぁ。

・会場:東京国立近代美術館

・会期:6月15日(日)まで(終了しました)

・入場料:一般2300円、大学生1200円、高校生700円

・図録は、3500円税別 ほかのグッズもたくさんありました。

そういえばヒルマの一族の方が「今後は精神世界の探求者にしか作品を見せない」といっているニュースを目にしました。どうなってしまうのか。これから海外での展示も決まっているようなので注目しておきたいです。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

コメント