展覧会図録やアートに関するいろんな書籍を紹介するシリーズ

アート本を紹介する意義

このシリーズでは主に展覧会で購入した図録、展覧会は行っていないけれど古本屋などで購入し興味深い内容だと感じた図録を中心に、アートに関してのさまざまな視点で書かれた書籍(持ってる本)を取り上げていきます。

よくある展覧会リポートとは一味違ったアートへのまなざし、楽しみ方を探ってい行きます。

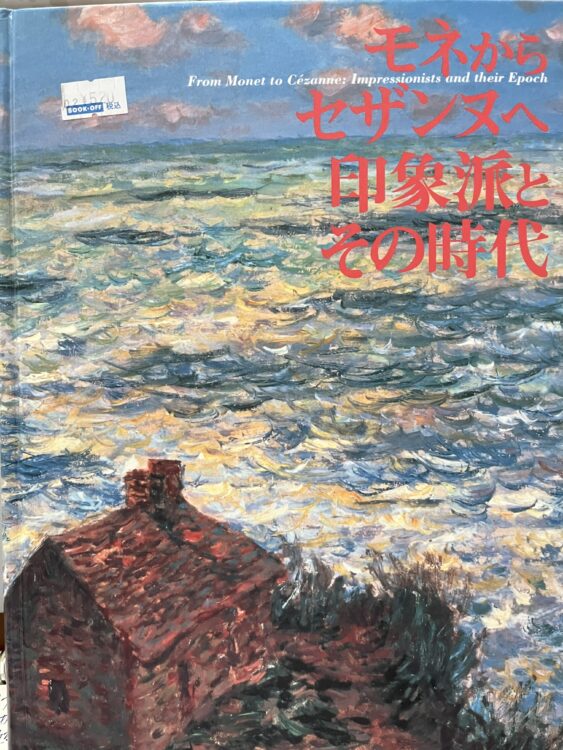

モネからセザンヌへ 印象派とその時代展 図録

この展覧会の情報

モネからセザンヌへ 印象派とその時代展が開催されたのは2002年秋田県立近代美術館と埼玉県立近代美術館の2会場。現在2025年なので20年以上前の展覧会。ご覧になった方もおられるでしょう。私は観てません・・・。この図録は数年前にブック〇〇で520円で購入。

資料的価値

なぜ、古本のこの図録を購入したのかといいますと、立ち読みしながら図録の内容が、作品画像よりも作家の紹介文や当時の印象派について雑誌が掲載した批評文、作家の書簡、1800年代後半から1900年代初頭のフランスでの出来事と日本動きなどをまとめた年表などがとてもおもしろいなあと感じたからです。

また作品の中には19世紀当時のパリの記念建造物と廃墟の絵地図や幕府遣欧使節団の写真が複数掲載されているなどあまりほかの図録などでは目にすることのない内容だったからです。

図録の資料部分を少しだけ紹介

モネ、セザンヌなどを主軸にした展覧会ですから、当然ですが図録にもたくさんの作品が掲載されています。

<ジベルニーの積み藁、日没>(ウィキペディアより)

ほかにもセザンヌやルノワールの作品も掲載されていますがそういうのもは、いろんな展覧会、図録などでも見ることができますよね。

この図録の特徴は、作品紹介のページと資料的なテキストのパートが同じくらいの分量で構成されています。そこがとても興味深い点です。まあ、普通は作品の紹介ページが大部分ですからね。

どんな資料が掲載されているかというと・・・

例えば、「画家と批評家の言葉」というパートから少し引用してみますと・・・

・落選者展について ランタン=ファトゥールがジェイムズ・ホイッスラーへ送った書簡

”親愛なるホイッスラー 芸術上の一大事件はモニトゥール紙の通達です。落選した画家たちによって多くの異議申し立てがなされたため皇帝は落選の憂き目にあった作品を産業館の別の場所に展示することを命じました・・・・中略・・・マネの作品はすべて落選し大騒ぎになっていて、しかも皇帝が審査委員会のあらゆる犠牲者を見に行ったと噂されています。審査委員会をことさら苛立たせたのは、マネの絵を皇帝に指し示されたことでしょう「しかし、それが全くもって不快であると私は思わない」と皇帝は言ったとのこと・・・”(引用同図録 233p)

・印象派をめぐる画家たちの対立 ギュスターヴ・カイユボットからカミーユ・ピサロへの書簡

”親愛なるピサロ 我々の展覧会はどうなってしまうんでしょうか。・・・我々は続けるべきであり、芸術的な意味でのみ続けるべきです。展覧会はこの問題について利益をもたらす人々とともに行われることを私は望みます。つまり、あなた、モネ、ルノワール、シスレー、モリゾ嬢、カサット嬢、セザンヌ、ギョーマン、もしお望みならゴーガン、ゴルディ、そして私です。これがすべてです。・・・ドガは我々の間に混乱をもたらしました。これほど大人気ない性格であるのは彼にとって大変不幸なことです。”(引用同図録238p)

このような当時の状況を生々しくやり取りした書簡の一部がたくさん載っているので読みごたえがあります。仲間同士でよく手紙を送りあっていたのだなと単純に感じますし、意見をぶつけ合っていたこともよく理解できます。作家の気持ちを知ったうえで印象派の作品を観ると、普段とは違った鑑賞スタイルにもつながるのではないでしょうか。

私がこの図録で一番興味を持ったのは年譜です。フランスを中心とした美術の動向を年ごとにまとめてあり、隅っこにその年日本ではこんなことがありましたという記述があるので、両者を比べてみると想像が膨らみます。またまた、少しだけ引用してみますと・・・

・1863年 落選者展でマネの《草上の昼食》が物議をかもす。

マネ《草上の昼食》(1862~63)

・ナダール(写真家・気球乗り)、暗室を備えた気球「巨人号」を製作。(ちなみにこの巨人号の飛行試験は失敗しています)。

・ロンドンで世界初の地下鉄開通

一方日本では、京都で新選組の結成、薩英戦争などがあった年でもありました。この年のこの部分だけを観ても19世半ば過ぎの日本って国が大きな変化を迎える直前であることも分かります。反対にヨーロッパの文化水準の高さがわかり、この後の世界と日本という考察もできる年譜です。歴史の勉強にもなります。この年譜を見ていると19世紀後半という時代は、西欧の芸術、文化的水準が高まり、日本では国の体制、西欧文化への急激な接近を感じることができると思います。

印象派を読み解く手引き 小事典

これは、言葉の意味を解説してくれているパートです。アカデミスム、アルル、印象主義、葛飾北斎、クロード・モネ、カミーユ・ピサロ、サロンなど非常にたくさんの言葉について解説がなされています。印象派の時代の美術動向に関する言葉、人名が集められているので、これは重宝します。

未鑑賞の展覧会図録のおもしろさ

もちろん展覧会にいって図録を購入し読むことで作品への理解は深まります。しかし、当たり前ですが行きたい展示にすべて行くのもなかなか難しいところ。それから過去の展示。これはどうあがいても見られません。そんな時に頼りになるのが図録です。

図録は、会場では掲示されていなかったテキストもたくさん載っています。多少難解な文章の場合もありますが。。。

今回は古本で手に入れて気に入っている図録「モネからセザンヌへ印象派とその時代」を紹介しました。アマチュアのアートファンとして当時の情報を知るうえで手掛かりとなる資料が多く掲載されていることは、今後の鑑賞への助けともなりますし、美術史はそのまま歴史の流れとも呼応しているので19世紀という時代を感じることもできました。

たった520円で購入した自分の行っていない展覧会図録でも内容によってはとても面白い読み物となることが分かった次第です。

最後まで読んでくださりありがとうございました。