大胆・妖艶・洗練 ビアズリーの作品群

三菱一号館美術館で開催中の「異端の奇才 ビアズリー展」を鑑賞してきました。

オーブリー・ビアズリーといえば「サロメ」が有名ですが、わたくし、彼の作品がたくさん集まった展覧会へ行くのは初めて。あれ、美術館の場所どこだっけ?と若干迷いながら会場へと足を運んだのでした。三菱一号館美術館は、久しぶりだったので・・・と言い訳。

まずは、素直な感想を述べておきますと、もう驚きの連続!

超個性的、独立独歩、唯一無二・・・我が道を行くイメージの言葉がつらつらを頭に浮かんだ次第です。視覚的なインパクトのある白と黒の大胆な構図があるかと思えば、ものすごく細かい描き込みもあるビアズリーの作品は、最初から最後まで飽きずに鑑賞することができました。

この展覧会では、作品撮影できる展示室は限られていましたが、「サロメ」作品はたくさん撮影することができました。

実のところ、私、期待もあったのですが、満足できるのか?ちょっとした不安もあったのですが、そんな危惧は見事に吹き飛ばされました。

今回のブログでは、結核を患い自分のを命を削りながらも己の道を切り開いていった青年の残した作品を紹介しながら、私自身が感じたこと、考えたことなどをまとめてゆきます。

オーブリー・ビアズリーについて軽く紹介

オーブリー・ビアズリーは、25歳という若さでこの世を去りました。表舞台に出てスポットライトを浴びて亡くなるまで、わずか5~6年。あまりに短い生涯でしたが、彼の画風は、強烈な印象をあたえ、日本でも影響を受けたアーティスト、漫画家は大勢いたのです。

少し、生い立ちに触れておくと、1872年8月英国南部のブライトンで誕生。父親は結核を患い、職業を転々とし財産を食いつぶしていたため、実質オーブリー・ビアスリーや姉のメイベルを養っていたのは母親でした。

母親は、お金持ちの家庭の子どもを相手に家庭教師やピアノを教えるなどしてなんとか食いつないでいる状況でした。

オーブリー・ピアズリーも幼いころから結核の症状が出始め、虚弱体質な子どもでしたが、音楽や美術に非常に抜きん出来た才能を持っていたので、美術学校への進学を望んでいました。

しかしながら、家計の状況により、それは諦め事務員として働きながら、夜は蝋燭の灯りを頼りに独学で絵を学んでゆく日々を送っていました。

体の弱かったオーブリー・ピアズリーは昼と夜の二重生活は堪えたに違いはありません。

苦しい状況の中、転機が訪れたのは1892年のこと。ビアズリーの作品を観た出版社がトーマス・マロリー編「アーサー王の死」の挿絵を依頼したこと。ここから快進劇が始まったのです。

ビアズリー、オスカー・ワイルドの目に留まる

ビアズリーは、1892年、1893年に次から次へとステップアップしてゆきます。

「アーサー王の死」の挿絵を描きながら、他の芸術雑誌「THE STUDIO」との作業も進めました。

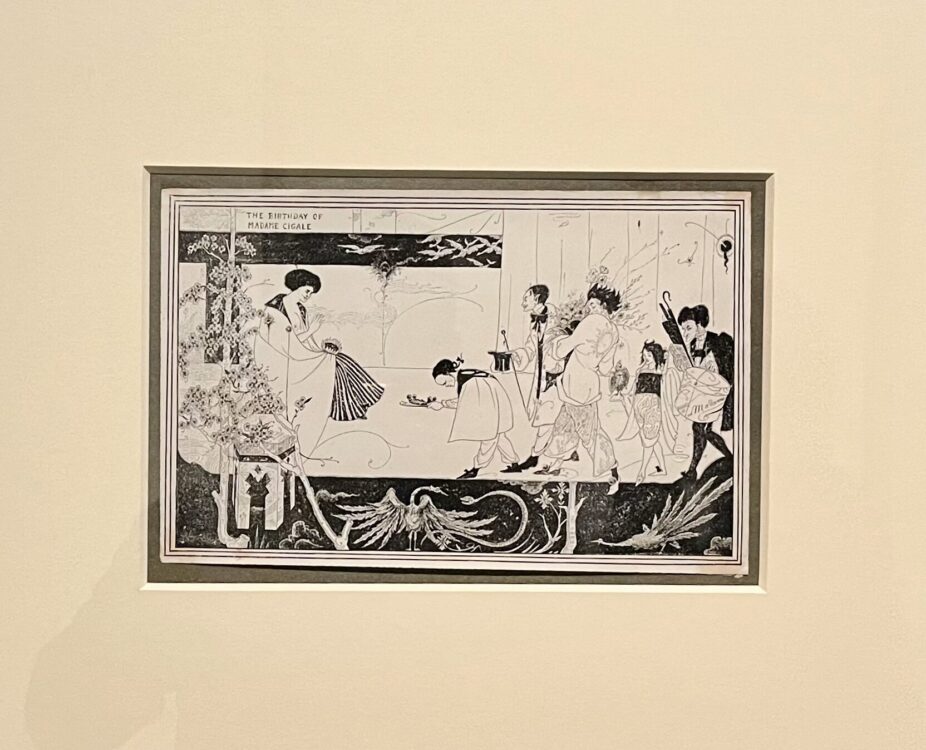

上の作品は、「THE STUDIO」創刊号に掲載された「マダム・シガールの誕生日」(1892年)。花や木、孔雀などの装飾が、日本的な印象。また、現代の日本漫画への影響も強く感じました。私は、一番、乗りに乗っているころのビアズリーの絵って、挿絵いうより広告デザイン的な印象を持っています。

白と黒のダイナミックな演出は確実に人の眼を引くだろうし、オスカー・ワイルドの戯曲「サロメ」もビアズリーの絵によって一層注目が高まったというか、ビアズリーが話題を全部持って行ったとも聞きます。そういう意味では、広告作品(もちろん良い意味で)として非常にうまく機能したのではないかと感じます。(関係ないですが、この絵の頭を下げている人物の顔がAKIRAの鉄雄に見えて頭から離れません)

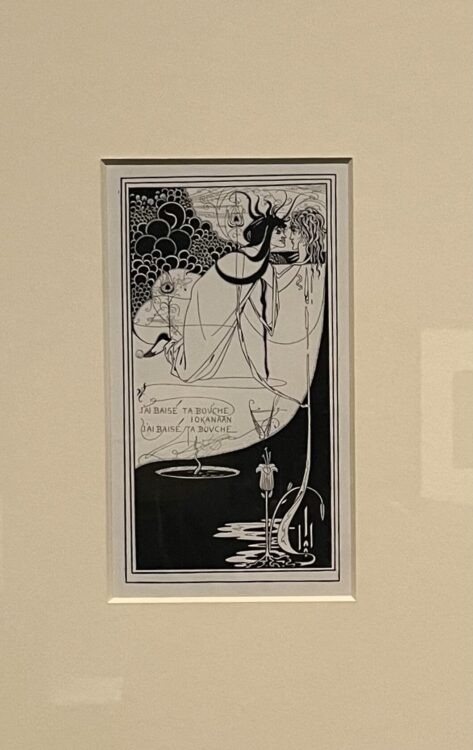

上の画像は、雑誌「THE STUDIO」に掲載「おまえの口にくちづけしたよ、ヨナカーン」(1893年)先にフランス語で発表されたオスカー・ワイルド(英国の作家、)の「サロメ」を読んでビアズリーが描いたもの。これを出版社とワイルドが目にして、英訳版「サロメ」の挿絵にビアズリーを選んだのです。

実際の挿絵バージョンももちろん展示されていました。「おまえの口にくちづけしたよ、ヨナカーン」の方がドギツイ、怖い表情。発行されたバージョンは、血の滴りが単純化されたり、顔もやや柔らかくなっています。

どちらが好きか会場で見比べてくださいね。

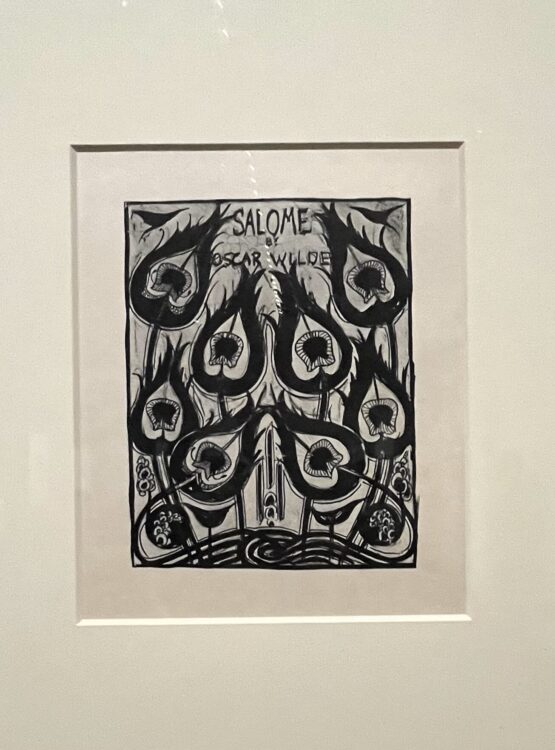

孔雀の羽モチーフでいっぱいの作品は「オスカー・ワイルド著『サロメ』の表紙(案)」で、性的な表現が隠されていることに出版社が気づき使用は却下といいますか、中身と直接関係ないですからね。

ビアズリーの絵には孔雀の羽がよく登場します。これはビアズリーが影響を受けた画家ジェームス・マクニール・ホイッスラーが手掛けたピーコックルーム(孔雀の間)をビアズリーが観て、感動したからだと言われています。19世紀の英国では使われていたいた文様です。

もともと孔雀(ピーコック)の文様は、ビザンチンでは、女王のシンボル。と考えれば「サロメ」で使うのもあながち間違いでもない気がしました。

ちなみに実際に発行された英訳版の表紙は地味なもので、こちらも展覧会場にケースに入れられ展示されていました。

日本の影響についてちょっと考えてみた

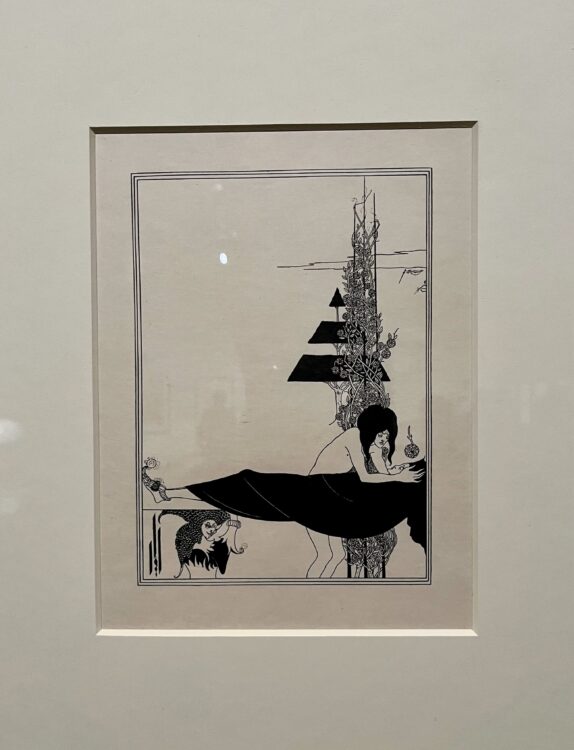

これは「プラトニックな嘆き」サロメの挿絵の1つです。背景の木。三角形と台形と構成されています。こういうところが先ほど述べたデザイン的に感じる部分でもあります。図案化されている。その意味では浮世絵だけでなく琳派のエッセンスも感じてしまうんです私。もちろんそのまんま取り入れるのではなく、ビアズリーのスタイルに昇華させてという意味です。

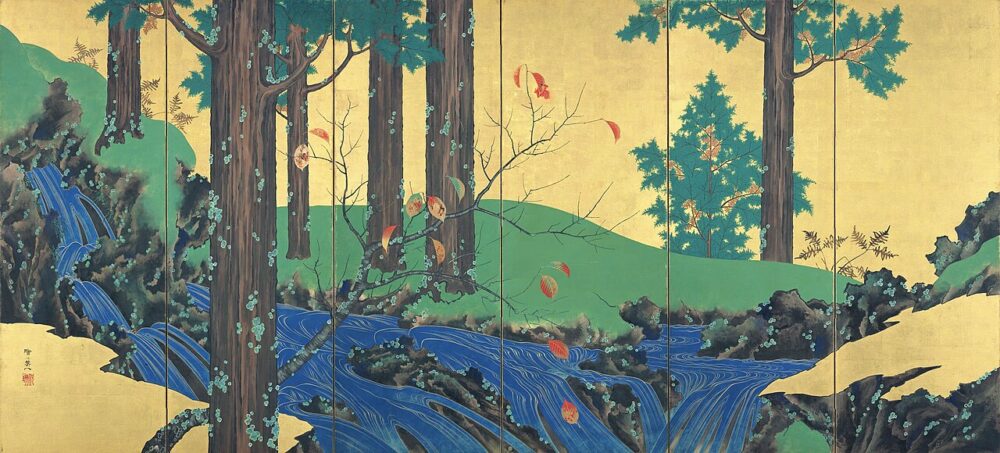

例えば、ビアズリーの転機となった挿絵「アーサー王の死」の中で、「アーサー王は、唸る怪獣に出会う」という作品があります。(画像撮影できなくてすみません。)背景の木立が平面的に単純化され並び、川か崖のような単純な曲線が走っています。この絵を観たとき私は、鈴木其一(すずききいつ)の「夏秋渓流図」を思い出しました。

ウィキペディアのパブリックドメイン画像です。右側の岩にアーサー王が腰を下ろしている感じを想像してもらえれば・・・もちろん私の単なる想像・創造ですから流してもらって結構です。が、やはり、ビアズリーのジャポニズムの影響は非常に大きいように感じました。

日本からビアズリー、ビアズリーから日本

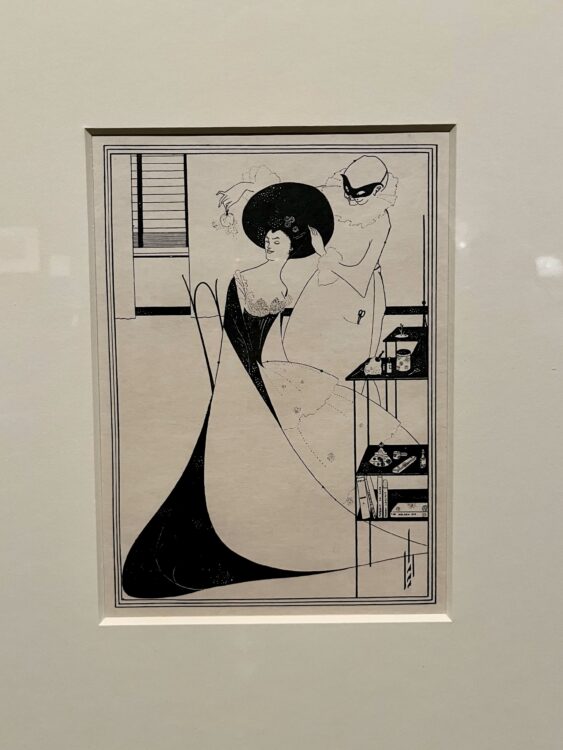

上の画像は「サロメの化粧Ⅱ」(1893年)なぜⅡかというとⅠが性的表現入ってるでしょ!と却下になったため。こちらの作品は、テーブルに日本風のデザインの化粧小物が配置されています。また、サロメのドレスの裾の曲線デザインがとても洗練されています。この裾の曲線って、私としては次の画像のような浮世絵から影響されているのかなと考えました。

歌川国貞「江戸新吉原八朔白無垢の図」(1822年、浮世絵検索より)いかがでしょう。こうやって観てみると面白くないですか?直接ではないかもしれませんが、こういった日本の芸術からうまく取り込んで自分の絵に落とし込んでいると思います。もう一つ。

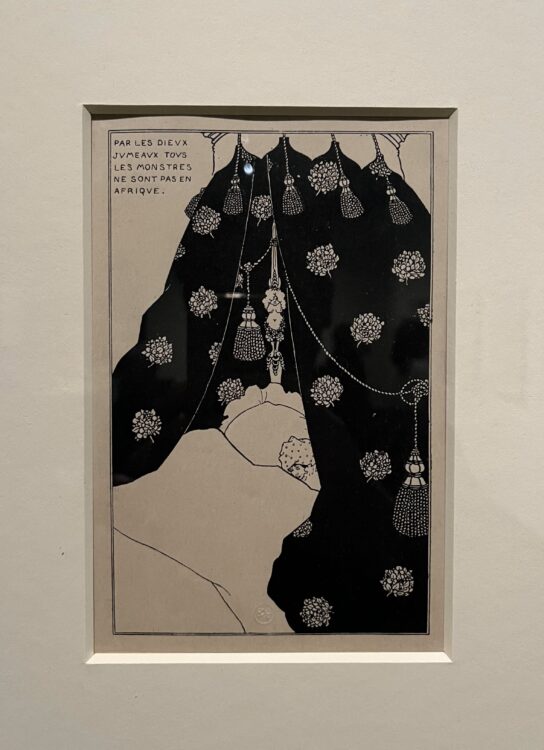

この「黒いケープ」(1893年)サロメの挿絵ですが、このような場面は一切ありません。サロメを舞台にして、ビアズリーは実験をしているでのしょう。「黒いケープ」は当時の最新ファッションを描いていますが、髪型とかドレスも、上記の画像のような着物にヒントを得ているのではないかと考えます。

ビアズリーのジャポニズムからの影響をちょっぴり考えましたので、逆にビアズリーの影響を受けたであろう日本のクリエイターは?というと、漫画家では山岸涼子先生や魔夜峰央先生などがあげられます。

あと、山田五郎さんのyoutubeでおっしゃっていた作家の谷崎潤一郎さんの「人形の嘆き・魔術師」の挿絵を見てみると非常にビアズリーの色を強く感じました。水島繭保布(みずしまにおう)さん。

著作権生きてますんでここに挙げるわけにはいきませんが。白黒の大胆な構図とか孔雀がの羽などに影響を感じます。あとグラフィックデザイナー、アーティストの宇野亞喜良さんの画風も改めて以前行った展覧会の図録を眺めていると、影響受けてるように思います。私見ですが。

異端の奇才ビアズリー展で感じたこと まとめ

「画家自身の肖像」(1894年)中央やや下に顔をのぞかせているのがビアズリーとされています。また、別の意見として、彼の未完の小説の挿絵ともいわれています。

サロメでの成功で大忙しとなり自宅も購入、しかしオスカー・ワイルド逮捕の余波を受けて英国からフランスへ。身を隠しながらの制作。

ほんの数年で味わう大きな成功と大きな挫折。

後期のビアズリーは、大胆で洗練された作風は変化し、個性であった曲線の美しさや白と黒の大胆な構図、毒気ともいえる妖艶な絵は鳴りを潜めます。その分、非常に精緻な作風が前面に出てきて、私はこちらも好きです。(どうぞ美術館でご確認ください)「髪盗み」やあまり売れなかった雑誌「SAVOY」での非常に細かい描きこみは必見です。

19世紀の英国は、性的表現やグロテスクな表現についてかなり厳しい規制があった中、よく出版できたなと思います。本人の写真や上記の肖像画では線の細い青年に見えますが、心の内は主張の強い、タフな人だったんでしょう。だって、エロ路線は(お金稼ぐためとはいえ)なかなかできんと思うのです。

1898年25歳で亡くなっているので、20世紀も目の前だったわけです。

世界が戦争に包まれる20世紀に生きていたらビアズリーはどんな絵を描いたのか?そんなことを考えながら鑑賞を終えたのでした。

巡回情報

「異端の奇才 ビアズリー展」

・会場:東京 三菱一号館美術館 ・会期:2025年5月11日まで。(終了しました。)

・会場:福岡:久留米市美術館 ・会期:2025年5月24日~8月31日まで。

・会場:高知:高知県立美術館 ・会期:2025年11月1日~2026年1月18日まで

・図録:3500円(表紙が一般発売用と会場販売用の2種類あります)

最後まで読んでくださりありがとうございました!